§14a EnWG im Überblick

Erfahren Sie auf dieser Seite, was Verteilnetzbetreiber beachten müssen, und sichern Sie sich jetzt das Infopaper zu §14a EnWG.

Infopaper zu §14a

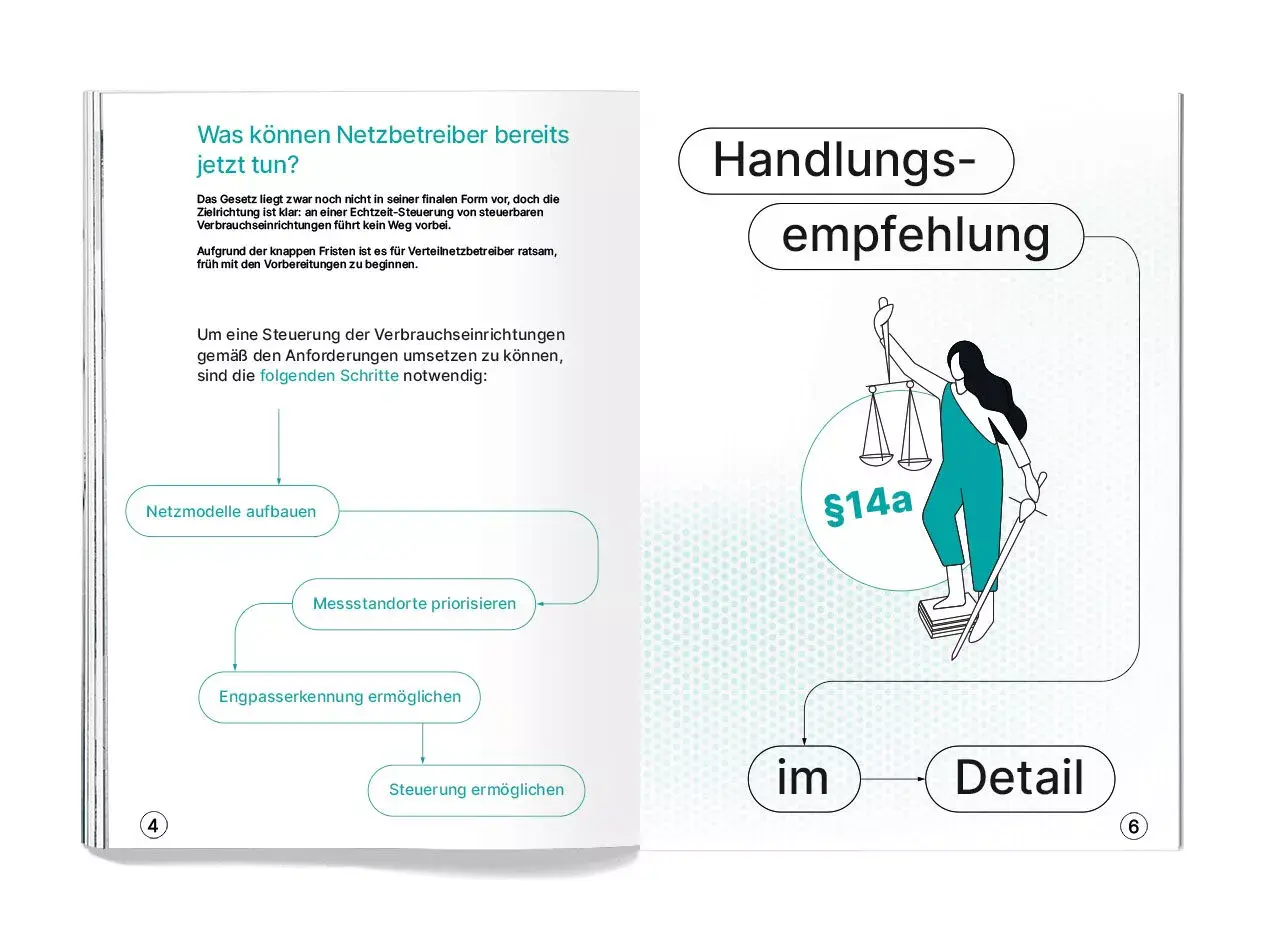

Wie sehen die nächsten Schritte konkret aus? Die Handlungsempfehlungen stellen wir in unserem kostenfreien §14a Infopaper vor.

Nutzen Sie das Formular, um unser Infopaper zu §14a EnWG anzufordern.

Das Infopaper stellen wir Netzbetreibern und Stromversorgungsunternehmen zum Herunterladen kostenfrei zur Verfügung.

Das Wichtigste zusammengefasst – was hat sich beim §14a konkret geändert?

Nachfolgend haben wir die aus unserer Sicht bedeutendsten Punkte aus der abgeschlossenen Festlegung aufgeführt, wobei unser Fokus überwiegend auf den Regelungen zur Integration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen liegt:

Die zu garantierende Mindestbezugsleistung für steuerbare Verbrauchseinrichtungen liegt nun bei 4,2 kW (in der ersten Novellierung waren es noch 3,7 kW).

Dabei handelt es sich lediglich um ein Mindestmaß des netzwirksamen Leistungsbezugs aus dem Verteilnetz, das ”seitens des Netzbetreibers stets sicherzustellen ist”. Wenn sich mehrere steuerbare Verbrauchseinrichtungen hinter einem Netzanschluss befinden, wird der minimale netzwirksame Leistungsbezug unter Berücksichtigung eines Gleichzeitigkeitsfaktors erhöht.

Beim Vorhandensein mehrerer Anlagen hinter einem Netzanschluss werden diese als eine Gruppe betrachtet und im Fall der Überschreitung von 4,2 kW als eine steuerbare Verbrauchseinrichtung behandelt. Für Wärmepumpen und Klimaanlagen mit einer Netzanschlussleistung über 11 kW gilt allerdings eine andere Regelung. Mehr dazu unter dem Punkt „Arten der Ansteuerung„

Die “dynamische Steuerung” aus dem ersten Eckpunktepapier wurde zur “netzorientierten Steuerung”. Basis für die netzorientierte Steuerung ist die Netzzustandsermittlung unter Berücksichtigung von Netzmodellen und -berechnungen.

Die Reaktionszeit seitens Netzbetreiber darf einen Zeitraum von fünf Minuten nicht überschreiten. Diese strenge Vorgabe erklärt sich dadurch, dass die netzorientierte Steuerung als rein kurative Maßnahme gilt und die geeigneten Maßnahmen zur Abhilfe der Überlastung deshalb “sehr kurzfristig” ergriffen werden sollen.

Dabei bezieht sich diese Vorgabe auf die Zeitspanne zwischen der Feststellung der aktuell drohenden Überlastung und dem „Auslösen der Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezuges gegenüber dem Messstellenbetreiber“. Zum Vergleich sprach die vorherige Fassung recht allgemein vom Auslösen der Steuerung, die allerdings prozesstechnisch nicht in der Verantwortung des Netzbetreibers, sondern des Messstellenbetreibers bzw. des Betreibers eine steuerbaren Verbrauchsanlage liegt.

Somit definiert die finale Fassung explizit die Verantwortungskette bei der netzorientierten Steuerung (siehe unten).

Desweiteren hebt das Gesetz hervor, dass die netzorientierte Steuerung eine Ultra-ratio-Maßnahme ist und als solche nur so lange angewendet werden darf, wie eine objektive Notwendigkeit besteht. Ein stetiges Herunterdimmen der jeweils betroffenen Anlagen wäre demnach unzulässig.

Die Steuerungseingriffe sollen weiterhin “diskriminierungsfrei” erfolgen, was im Grunde genommen bedeutet, dass nicht mehr die einzelne Anlage gedimmt, sondern der Leistungsbezug für alle hinter einem Netzanschlusspunkt zu steuernden Anlagen insgesamt reduziert wird. Die Leistung dieser Anlagen wird dann mit Hilfe von Energiemanagementsystemen verrechnet.

Neu in der finalen Fassung ist die explizite Aufführung der Verantwortungskette bei der netzorientierten Steuerung. Demnach liegt es in der Verantwortung des Netzbetreibers, eine Netzzustandsermittlung durchzuführen, die Entscheidung über den Umfang der zu ergreifenden Maßnahme zu treffen, sowie den entsprechenden Steuerbefehl an die jeweiligen Messstellenbetreiber zu übergeben.

Danach fällt es in die Zuständigkeit bzw. Verantwortung des Messstellenbetreibers, diesen Steuerbefehl weiter an das Messsystem zu übermitteln, an das die steuerbare Verbrauchseinrichtung angeschlossen ist.

Anschließend ist der Betreiber der steuerbaren Verbrauchseinrichtung dafür verantwortlich, dass die betreffende Anlage den eingegangenen Steuerbefehl unverzüglich umsetzt.

Nach der finalen Festlegung des §14a EnWG stehen den Betreibern der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nun zwei Arten der Ansteuerung.

Im Fall nur einer oder zwei steuerbaren Verbrauchsanlage hinter einem Anschlusspunkt, wobei keine Eigenerzeugung vorhanden ist, empfiehlt die Bundesnetzagentur eine Direktansteuerung. Dabei wird die vom Netzbetreiber getroffene Leistungsvorgabe direkt an die betreffende Verbrauchseinrichtung kommuniziert.

Grundsätzlich beläuft sich die zu gewährende Mindestleistung bei der Direktansteuerung stets auf 4,2 kW, es sei denn es handelt sich um Wärmepumpen und Klimaanlagen mit einer Netzanschlussleistung über 11 kW. In diesem Fall wird die Netzanschlussleistung mit dem Skalierungsfaktor 0,4 multipliziert, um die Funktionsfähigkeit solcher Anlagen sicherzustellen.

Bei mehreren steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, vor allem in Verbindung mit eigener Energieerzeugung und/oder Speichersystemen, wird empfohlen, die steuerbaren Verbrauchsanlagen zu bündeln und ihre Koordination durch ein Energiemanagementsystem (EMS) zu realisieren.

Hierbei übermittelt der Netzbetreiber am Netzanschlusspunkt (“steuerbarer Netzanschluss”) den Sollwert für den maximalen netzwirksamen Leistungsbezug aller koordinierten Anlagen. Ein EMS muss diesen Wert übernehmen und den Verbrauch der einzelnen Anlagen sowie die Nutzung der eventuell intern erzeugten Energie koordinieren.

Bei dieser Art der Ansteuerung muss die Mindestbezugsleistung unter Berücksichtigung eines angemessenen Gleichzeitigkeitsfaktors ermittelt werden. Die zu nutzenden Gleichzeitigkeitsfaktoren hat die Bundesnetzagentur tabellarisch bereitgestellt.

Im Gegensatz zum Eckpunktepapier, bei dem als Auslöser für die dynamische Steuerung eine messtechnisch festgestellte Auslastungssituation angenommen wurde, gilt nun als Grundlage für die netzorientierte Steuerung die sogenannte Netzzustandsermittlung im betroffenen Netzbereich*.

Der Begriff “Netzzustandsermittlung” wurde eingeführt, um diesen Vorgang von der Netzzustandsschätzung (sog. “state estimation”), die im Kontext von Übertragungsnetzen angewandt wird, klar abzugrenzen. Grund dafür ist, dass die Parameter der Netzzustandsschätzung in den höheren Spannungsebenen „nicht eins zu eins auf die Anforderungen der Beobachtbarkeit der Niederspannung übertragen werden können”.

In diesem Sinne erfolgt die Netzzustandsermittlung mithilfe von Netzmodellen und -berechnungen auf Basis von aktuellen Messungen in Kombination mit historischen Netzdaten und Stammdaten. Die netzorientierte Steuerung ist dabei anzuwenden, sobald eine Netzzustandsermittlung technisch möglich ist. Die technische Möglichkeit ist laut der Festlegung gegeben, wenn minütliche Netzzustandsdaten entweder von mindestens 15% aller Netzanschlüsse des betroffenen Netzbereiches oder von mindestens 7% aller Netzanschlüsse des Netzbereiches und gleichzeitig Abgangsmessungen an der Ortsnetzstation vorliegen.

Darüber hinaus besteht eine Öffnungsklausel für eine weitere Reduktion der Messwerte, sofern der Stand der Technik eine zuverlässige Netzzustandsermittlung ermöglicht.

* Die finale Fassung hat eine erweiterte Formulierung für den Begriff Netzbereich eingeführt. Ein Netzbereich ist nun nicht nur als ein einzelner Netzstrang definiert, sondern umfasst den kompletten Netzbereich inklusive der versorgenden Trafos, der durch definierte Trennstellen abgegrenzt ist. Entscheidend dabei ist der Schaltzustand der Trennstellen im regulären Betrieb. Die erweiterte Definition erfasst somit auch den Fall der voll- oder teilvermaschten Netzbereiche.

Die “statische Steuerung” aus dem Eckpunktepapier von der Bundesnetzagentur wurde zur “präventiven Steuerung” mit nun engen Grenzen.

So darf die präventive Steuerung nur dann erfolgen, wenn eine netzorientierte Steuerung bei dem jeweiligen Netzbetreiber technisch noch nicht möglich ist, d.h. nicht genügend Messdaten vorliegen. Diese Übergangsregelung gilt nach wie vor maximal bis Ende 2028.

Als Grundlage für die präventive Steuerung sind Netzberechnungen und netzplanerische Analysen, die auf einen drohenden Engpass hinweisen, ausreichend; Messungen sind dabei nicht erforderlich.

Allerdings darf die präventive Steuerung pro Netzbereich nur für 24 Monate nach der ersten Maßnahme verwendet werden. Dann müssen entweder Maßnahmen zur Abwendung einer Netzüberlastung ergriffen werden – z.B. Netzertüchtigung – oder die Anforderungen an die netzorientierte Steuerung erfüllt sein.

Außerdem wurde die Zeit der präventiven Steuerungsmaßnahmen auf 2 Stunden pro steuerbare Verbrauchsanlage pro Tag eingeschränkt, wobei dies in mehrere zeitlichen Segmente unterteilt werden darf (Ziffer 10.5).

Das gleiche Prinzip gilt auch, wenn die Zeitfenster für die präventive Steuerung von zwei steuerbaren Verbrauchsanlagen in einem Netzbereich unterschiedlich sind. Diese Flexibilität ist besonders nützlich, um die Spitzenbelastung am Abend, die vier Stunden dauern kann, zu bewältigen.

Bereits im Eckpunktepapier vom November 2022 galt eine “Teilnahmeverpflichtung ohne Ausnahme”. In der aktuellen Festlegung wurde dieser Punkt jedoch deutlich konkretisiert. So steht es, dass die gegenwärtige Abwesenheit von Netzengpässen den Netzbetreiber nicht von der Teilnahmeverpflichtung entbindet.

Das bedeutet, dass die Netzbetreiber auch dann zum Abschluss von Vereinbarungen über die netzorientierte Steuerung – und damit auch zur Implementierung der technischen Möglichkeiten für die netzorientierten Steuerung – verpflichtet sind, wenn sie aktuell keine Überlastungssituationen in ihren Netzbereichen feststellen können.

Die Beschlusskammer 6 begründet diese Teilnahmeverpflichtung wie folgt: „Nur durch den unverzüglichen Aufbau eines wirksamen und bundesweit einheitlichen Instruments zur netzorientierten Steuerung im Sinne des hier verfolgten Infrastrukturansatzes kann insgesamt eine weitere reibungslose Integration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen gewährleistet und eine mögliche Gefährdung der Netzstabilität durch das zu erwartende veränderte Nutzungsverhalten in den Verteilernetzen ausgeschlossen werden“.

Die Teilnahmeverpflichtung gilt wiederum auch für die Betreiber der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen.

Wenn die netzorientierte Steuerung oder die präventive Steuerung in einem bestimmten Netzbereich angewandt werden müssen und mit den entsprechenden Maßnahmen für diesen Bereich auch in der Zukunft zu rechnen ist, müssen die Netzbetreiber diese in der Netzausbau- und Netzertüchtigungsplanung berücksichtigen. Diesen Punkt gab es auch schon im Eckpunktepapier, auch wenn der Wortlaut etwas anders war.

Neu dazu gekommen ist die explizite Vorgabe, bei der Netzausbauplanung die Maßnahmen der Abhilfe zur Vermeidung künftiger Steuerungseingriffe zu „prüfen“. Außerdem ist die Umsetzbarkeit der netzorientierten Steuerung bei der Netzausbauplanung nach §14a Ziffer 6.1 nun grundsätzlich berücksichtigt werden muss. Desweiteren müssen diese im Einklang mit den Regionalszenarien nach §14d EnWG geschehen.

Bereits im Eckpunktepapier vom November 2022 wurde eine Dokumentationspflicht für die Verteilnetzbetreiber eingeführt. Alle vorgenommenen Steuerungsmaßnahmen, deren Dauer, Intensität und – im Falle der dynamischen (heute: netzorientierten) Steuerung – die Messwerte, die zu den Steuerungshandlungen geführt haben, sind strangscharf zu dokumentieren.

Diese Pflicht ist in der aktuellen Festlegung geblieben und wurde zusätzlich ergänzt. So müssen zum Beispiel neben der Intensität und Dauer der Maßnahmen auch die Adressaten dokumentiert werden.

Auch der Wortlaut wurde aktualisiert; anstelle von “Messwerten” geht es nun um die “zugrunde gelegten Berechnungen”, die zu Steuerungshandlungen geführt haben.

Ebenfalls übernommen aus der Festlegung vom Juni 2023 in die finale Fassung ist die Dokumentationspflicht der vorhandenen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen pro Netzbereich, wobei es sich momentan lediglich um deren Anzahl handelt, sowie aller Maßnahmen, die zur Vermeidung der Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezugs unternommen werden.

In jedem Fall ist der Netzbetreiber verpflichtet, die durchgeführten Steuerungsmaßnahmen, die zur Reduzierung des Leistungsbezugs geführt haben, durch konkrete Daten im Einzelfall rechtfertigen zu können.

Die dokumentationspflichtige Informationen müssen zwei Jahre aufbewahrt werden.

Zum Teil gekoppelt an die Dokumentationspflichten sind die Melde- und Informationspflichten, die in ihrer aktuellen Form erstmals in der Festlegung vom Juni 2023 aufgeführt worden sind.

Die Netzbetreiber sind laut der finalen Festlegung nun auch dazu verpflichtet, die Netzbereiche, in denen entweder netzorientierte oder präventive Steuerungsmaßnahmen durchgeführt werden, auf einer gemeinsamen Internetplattform auszuweisen. Dabei muss für den Betreiber nachvollziehbar sein, welchem Netzbereich seine Anlage zugeordnet ist.

Die Informationen, die dabei im monatlichen Takt offengelegt werden, umfassen die Art der Steuerung (netzorientiert oder präventiv), die Anzahl der betroffenen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, die durchschnittlich gekürzte Leistung, sowie die Gesamtdauer der Maßnahmen.

Außerdem sollen auch weitere vorgenommenen Maßnahmen zur Reduzierung von Steuerungsmaßnahmen bekannt gegeben werden.

Das Format für die Umsetzung der Veröffentlichungspflichten steht allerdings noch nicht fest. Vielmehr liegt es laut Tenorziffer 2.d. in der Verantwortung der Netzbetreiber, bis zum 01.10.2024 einen detaillierten Vorschlag für eine standardisierte Vorgehensweise im bundesweiten Format zu entwickeln, um diese Pflichten zu erfüllen. Als Möglichkeit für die Veröffentlichung im Internet wird in der finalen Fassung die bereits bestehende Online-Plattform der Verteilernetzbetreiber gemäß § 14e EnWG vorgeschlagen.

Grundsätzlich müssen die Netzbetreiber Vereinbarungen über die netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen oder von Netzanschlüssen mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (so genannten steuerbaren Netzanschlüsse) im Gegenzug für Netzentgeltreduzierungen abschließen.

Die Bundesnetzagentur sieht hier drei Module vor: die pauschale Netzentgeltreduzierung, die prozentuale Arbeitspreisreduzierung und zeitvariables Netzentgelt. Dabei gilt es, dass der Netzbetreiber komplementär ein zeitvariables Netzentgelt immer dann anbieten muss, wenn der Anlagenbetreiber die pauschale Netzentgeltreduzierung gewählt hat.

In diesem Fall ist der Netzbetreiber verpflichtet, mehrere Zeitfenster mit drei Preisstufen anzubieten. Mehr dazu finden Sie hier. Abweichend von der Festlegung vom Juni 2023 dürfen allerdings die Netzbetreiber die drei Tarifstufen des zeitvariablen Netzentgelts erstmals für das Jahr 2025 ermitteln. Auch die Abrechnung des zeitvariablen Netzentgelts darf erstmalig ab dem 01.04.2025 erfolgen.

Alternativ zur pauschalen Netzentgeltreduzierung ist der Netzbetreiber bei einer Messung des Verbrauchs von einer oder mehreren steuerbaren Verbrauchseinrichtungen dazu verpflichtet, weiterhin eine prozentuale Reduzierung des Arbeitspreises anzubieten. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Messung dieses Verbrauchs über einen separaten Zählpunkt erfolgt.

Eine Kombination aus der pauschalen Netzentgeltreduzierung und prozentualen Reduzierung des Arbeitspreises ist laut dem Regelungswerk von Beschlusskammer 8 nicht möglich.

Unser Praxisbericht zu §14a EnWG als Webinar On-Demand

„Hands-on“ auf dem Weg zum Netz der Zukunft bei der ENERVIE Vernetzt GmbH

Schluss mit Theorie; wir gehen jetzt in die Praxis. Gemeinsam mit unserem Kunden ENERVIE Vernetzt und unserem Partner DIGIMONDO zeigen wir in diesem Webinar, wie die Anforderungen des §14a EnWG für die Integration von Wallboxen und Wärmepumpen realisiert werden.

Wie hat sich der Paragraph 14a EnWG in den letzten Jahren entwickelt?

Der §14a EnWG wurde 2011 eingeführt, um Netzbetreibern die Möglichkeit zu geben, „vollständig unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen“ mit freiwilliger Zustimmung des Endkunden gegen reduzierte Netzentgelte zu steuern. Ziel war die Netzentlastung und die Schaffung von Grundlagen für Smart Grids.

2016 wurde der Paragraph überarbeitet, wobei der Fokus auf „netzdienliche“ Steuerung gelegt und die Anforderungen an steuerbare Verbrauchseinrichtungen konkretisiert wurden.

2022 brachte eine Novelle weitere Änderungen: Netzbetreiber durften nun gezielt Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen, E-Ladestationen und Batteriespeicher steuern, um Netzüberlastungen zu vermeiden, wobei vollständige Abschaltungen nicht zulässig sind. Gleichzeitig wurden Dokumentations- und Ausbaupflichten eingeführt.

Die Novellierung sorgte anfangs für Kritik, doch nach umfangreichen Konsultationen präzisierte die Bundesnetzagentur die Regelungen. Am 27. November 2023 wurde die finale Fassung des §14a EnWG veröffentlicht, die auf den Konsultationen basierte. Sie enthält klare Vorgaben zur Steuerung und garantiert für Bestandsanlagen, die vor dem 01.01.2024 errichtet wurden, einen Bestandsschutz bis 2028.

Trotz der ambitionierten Fristen begrüßte die Energiebranche die Entscheidung, da sie Netzbetreibern mehr Handlungsoptionen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Versorgungssicherheit ermöglichen. Der §14a gilt nun europaweit als Vorbild für die Umsetzung flexibler, netzorientierter Steuerung, die als essenziell angesehen wird, um Überlastungen in Stromnetzen zu vermeiden.

Checkliste zur Umsetzung einer §14a Lösung

Systemanalyse, Datenvorbereitung, Anbieterauswahl: In der praktischen Umsetzung einer §14a Lösung gibt es viele verschiedene Anforderungen. Mit unserer Checkliste erhalten Sie eine Richtschnur für die wichtigsten Fragen.

FAQ rund um § 14a

Was bedeutet § 14a EnWG?

14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ist eine Regelung in Deutschland, die es Verteilnetzbetreibern ermöglicht, bestimmte flexible Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu steuern. Ziel ist es, die Last im Stromnetz effizienter zu verteilen und Netzengpässe zu vermeiden, was die Netzstabilität sicherstellt und Investitionen in kostspielige Netzverstärkungen zum Teil reduzieren oder hinauszögern kann.

Welche Anlage fällt unter § 14a EnWG?

Unter § 14a EnWG fallen vor allem steuerbare Verbrauchseinrichtungen, die flexibel betrieben werden können und einen signifikanten Energiebedarf haben. Dazu gehören beispielsweise:

- Wärmepumpen

- Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge

- Bestimmte Speichertechnologien

Diese Anlagen können bei Bedarf durch den Netzbetreiber gesteuert werden, um das Stromnetz zu entlasten.

Was ist eine steuerbare Verbrauchseinrichtung nach § 14a EnWG?

Eine steuerbare Verbrauchseinrichtung nach § 14a EnWG ist ein Gerät oder eine Anlage, die flexibel gesteuert werden kann, um den Energieverbrauch an die jeweilige Netzlast anzupassen. Typischerweise sind dies große Verbraucher wie Wärmepumpen und E-Ladesäulen, deren Betriebszeiten angepasst werden können, um Überlastungen zu vermeiden. Dabei geht es in der Praxis vor allem darum, bestimmte Verbraucher nur zu Spitzenzeiten – in der Regel für wenige Stunden am Tag – temporär einzuschränken. Der Netzbetreiber kann auf diese Weise die Leistung der Verbrauchseinrichtung gezielt reduzieren oder erhöhen, je nach Bedarf im Netz.

Was bedeutet die Einstufung nach § 14a EnWG?

Die Einstufung nach § 14a EnWG bedeutet, dass eine Verbrauchseinrichtung als steuerbar klassifiziert wird und der Netzbetreiber sie bei Bedarf steuern darf, um das Netz stabil zu halten. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Steuerung der Last und hilft, die Stromversorgung effizient zu gestalten. Zudem können Verbraucher, die unter diese Einstufung fallen, von flexiblen Tarifen profitieren, die günstigere Strompreise zu Zeiten niedriger Netzlast bieten – dies hängt jedoch von regionalen Tarifmodellen der Energieversorger ab.

Wie werden steuerbare Verbrauchseinrichtungen gesteuert?

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen werden durch digitale Steuerungsmechanismen in das Netzmanagement eingebunden. Dabei nutzt der Netzbetreiber intelligente Steuerungssysteme, um die Leistung der Geräte zu regulieren. Dies kann entweder über direkte Steuerungssignale erfolgen, die die Leistung des Geräts anpassen, oder über indirekte Anreize wie flexible Stromtarife, die den Nutzer motivieren, den Verbrauch zu bestimmten Zeiten zu verschieben.

Zur Umsetzung werden Smart Meter oder andere Mess- und Steuertechnologien verwendet, die den aktuellen Verbrauch überwachen und es ermöglichen, Steuerungssignale gezielt zu übermitteln. Diese Technologien werden derzeit flächendeckend ausgebaut und sind teilweise von regulatorischen Vorgaben abhängig, um eine vollständige Abdeckung zu erreichen. Mit Hilfe solcher Technologien können Netzbetreiber:

- Lastspitzen vermeiden, indem der Stromverbrauch zu Spitzenzeiten reduziert wird,

- Netzengpässe entlasten, indem der Betrieb der Anlagen auf Zeiten verlagert wird, in denen die Netzlast geringer ist,

- Flexibilität fördern, indem auch Verbraucher mit entsprechenden Anreizen dazu gebracht werden, ihren Verbrauch anzupassen.

Diese Form der Steuerung ermöglicht es, die Netzkapazitäten effizient zu nutzen und Netzstabilität zu gewährleisten, insbesondere angesichts der wachsenden Zahl an dezentralen Verbrauchern wie E-Fahrzeugen und Wärmepumpen. Da § 14a EnWG die flexible Steuerung als Ergänzung zu Netzausbaumaßnahmen betrachtet, bleibt der Netzausbau weiterhin relevant.

Weiterführende Informationen und Quellen

1. Aktuelle Informationen und Dokumente zu §14a auf der Bundesnetzagentur Webseite

2. Die finale Fassung: Festlegung zur Durchführung der netzorientierten Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen nach § 14a EnWG [PDF]

3. BK6-22-300, Beschluss vom 27.11.2023 [PDF]

4. BK8-22/010-A, Beschluss vom 23.11.2023 [PDF]

5. Pressemitteilung zum Beschluss vom 27.11.2023

Weitere Webinare zu §14a:

1. Webinar „Wenn Smart Grids zur Pflicht werden“: Zur Aufzeichnung

2. Webinar mit BET „Vom Regelwerk zur Revolution“: Zur Aufzeichnung

3. Webinar "Auf dem Weg zum Netz der Zukunft bei der ENERVIE Vernetzt GmbH": Zur Aufzeichnung

Archiv:

1. Festlegung zur Durchführung der netzorientierten Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen vom Juni 2023 [PDF]

2. Erläuterungen zu den Inhalten des Konsultationsdokumentes vom Juni 2023 [PDF]

3. Festlegung zu Netzentgelten bei Anwendung der netzorientierten Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen vom Juni 2023 [PDF]

4. Eckpunktepapier von der Bundesnetzagentur vom November 2022 [PDF]

5. Pressemitteilung zur zweiten Konsultation zur Integration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in das Stromnetz