Was bedeutet Lastflussberechnung?

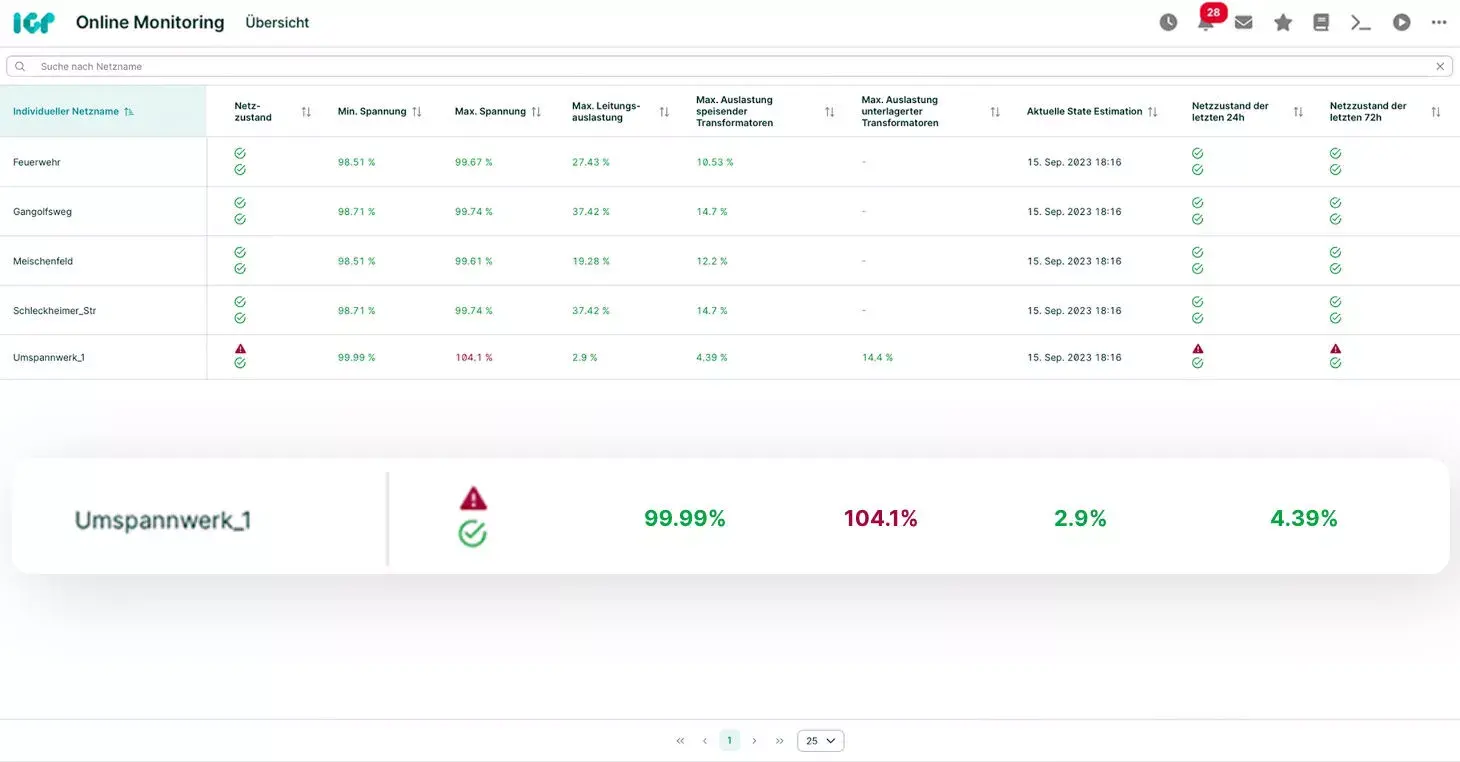

Die Lastflussberechnung – auch Leistungsflussrechnung – ist ein zentrales Verfahren in der Netzplanung und im Netzbetrieb: Sie beschreibt, wie elektrische Leistung sich im Verteilnetz verteilt – welche Spannungen an Knotenpunkten anliegen und welche Ströme durch die Leitungen fließen. Ziel ist es, für eine gegebene Versorungsaufgabe zu bestimmen, ob sich das Netz im sicheren Betriebsbereich befindet oder ob es zu Engpässen oder Spannungsproblemen kommen kann.

Vor dem Hochlauf der Energiewende beschränkte sich der Einsatz von Lastflussberechnungen in den Verteilnetzen auf ausgewählte, komplexere Projekte – sie wurden meist in Spezialtools durchgeführt, ohne vollständige Integration in operative Prozesse. Zwar liefen die Berechnungen an sich auch damals digital ab, aber alle vorbereitenden Schritte – wie Zusammenführen der Netzdaten, Parametrierung, Bewertung und Dokumentation – erfolgten manuell.

Heute, mit dem starken Zubau dezentraler Erzeuger und neuer Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen und Ladesäulen, reicht dieses Vorgehen nicht mehr aus, da die Netze stärker ausgelastet sind und die Netzplanung komplexer wird. Netzbetreiber benötigen automatisierte, skalierbare Lösungen, um dem dynamischen Netzausbau effizient zu begegnen und umfängliche Analysen verschiedener Szenarien erst möglich zu machen.

Die technischen Grundlagen

Die Ergebnisse einer Lastflussberechnung hängen von verschiedenen Einflussfaktoren ab. Dazu zählen die

- Netzstruktur und -topologie,

- die technischen Eigenschaften der Betriebsmittel,

- und die Versorgungsaufgabe, d.h. die Verteilung von Lasten und Erzeugern

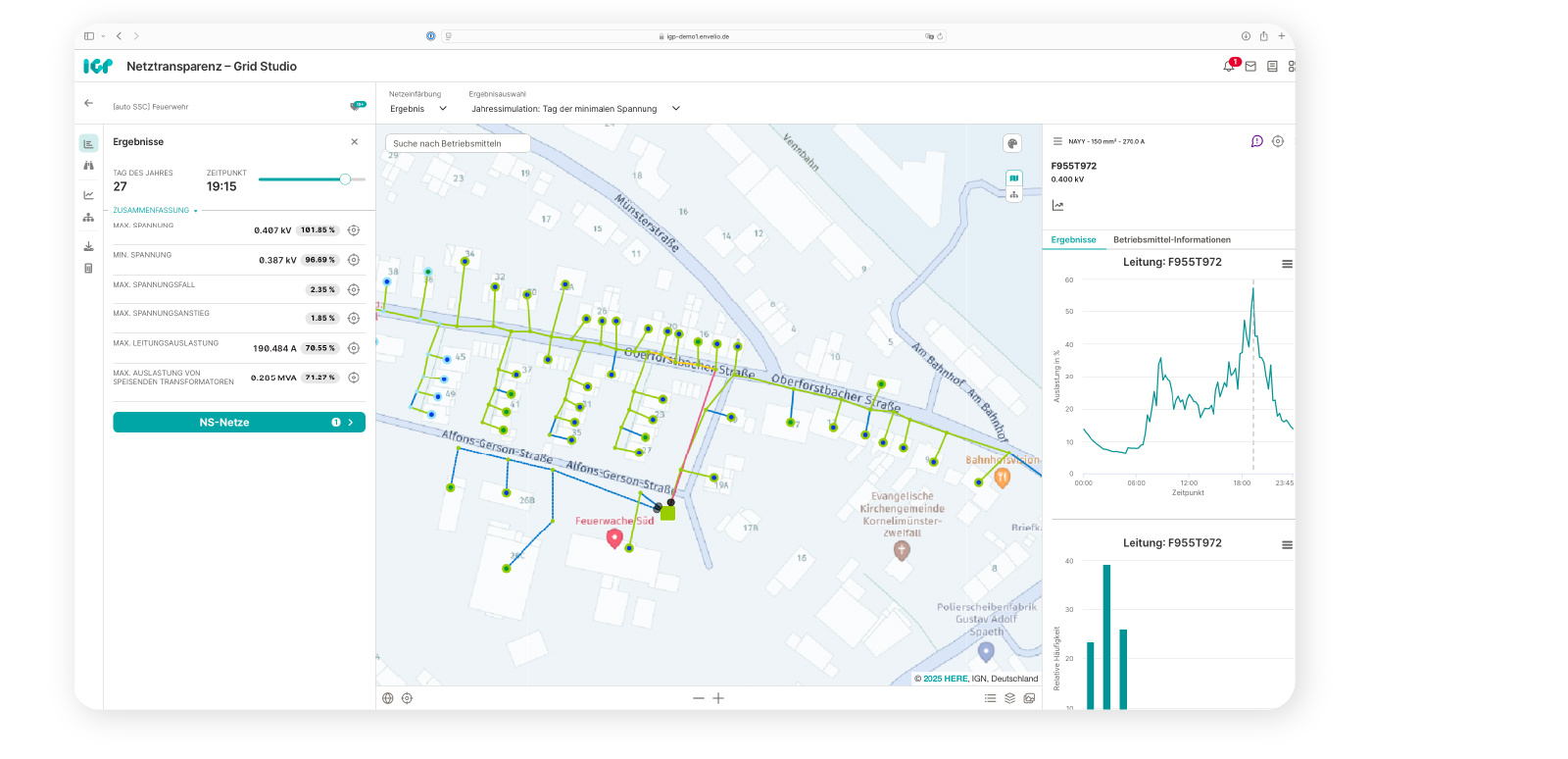

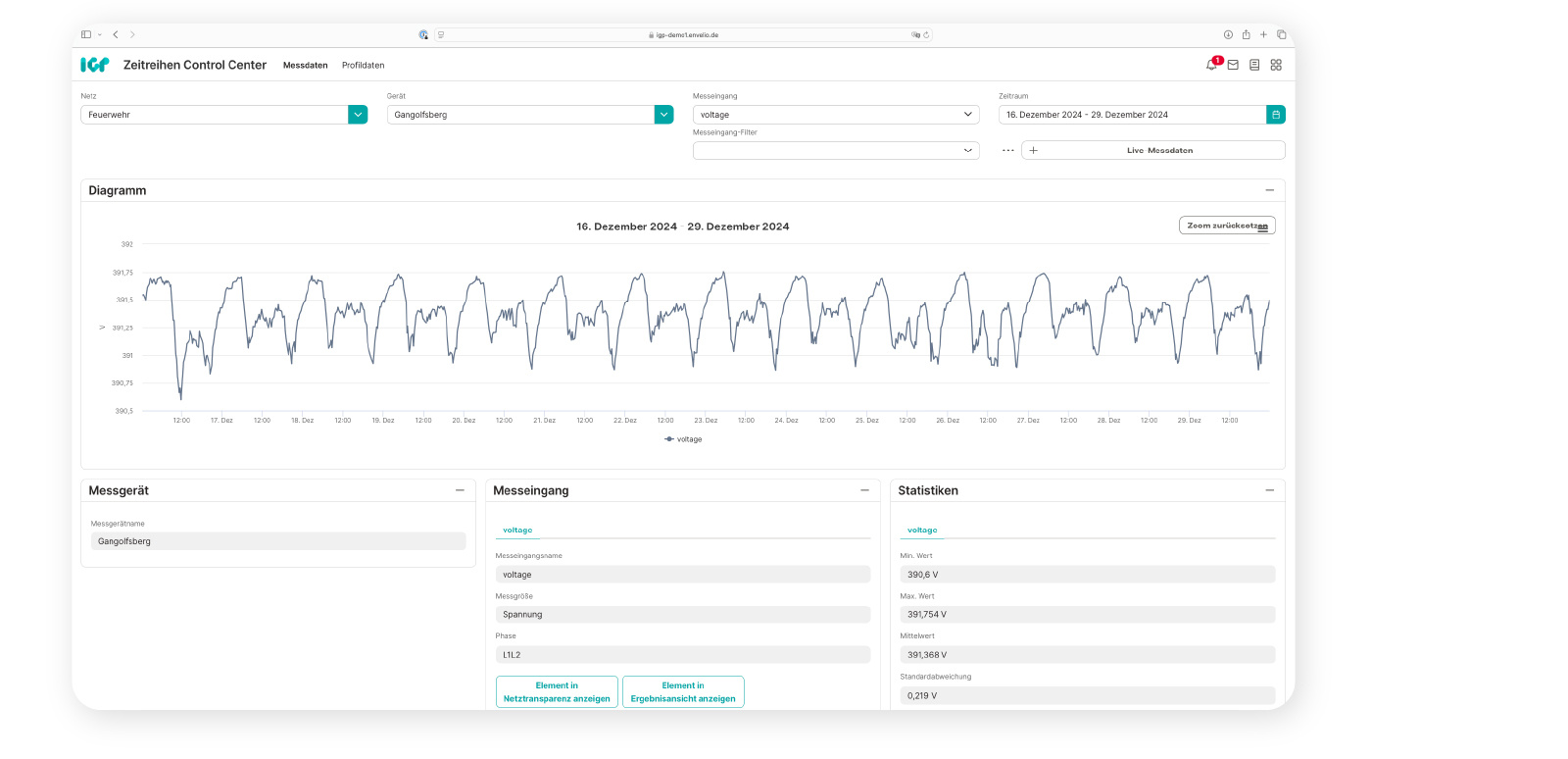

Unterschieden wird zwischen statischer und dynamischer Lastflussberechnung. Während bei statischen Berechnungen ein einzelner Betriebspunkt simuliert wird, kommen bei dynamischen Verfahren Zeitreihen zum Einsatz, um die Netzbelastung über längere Zeiträume hinweg detailliert abzubilden.

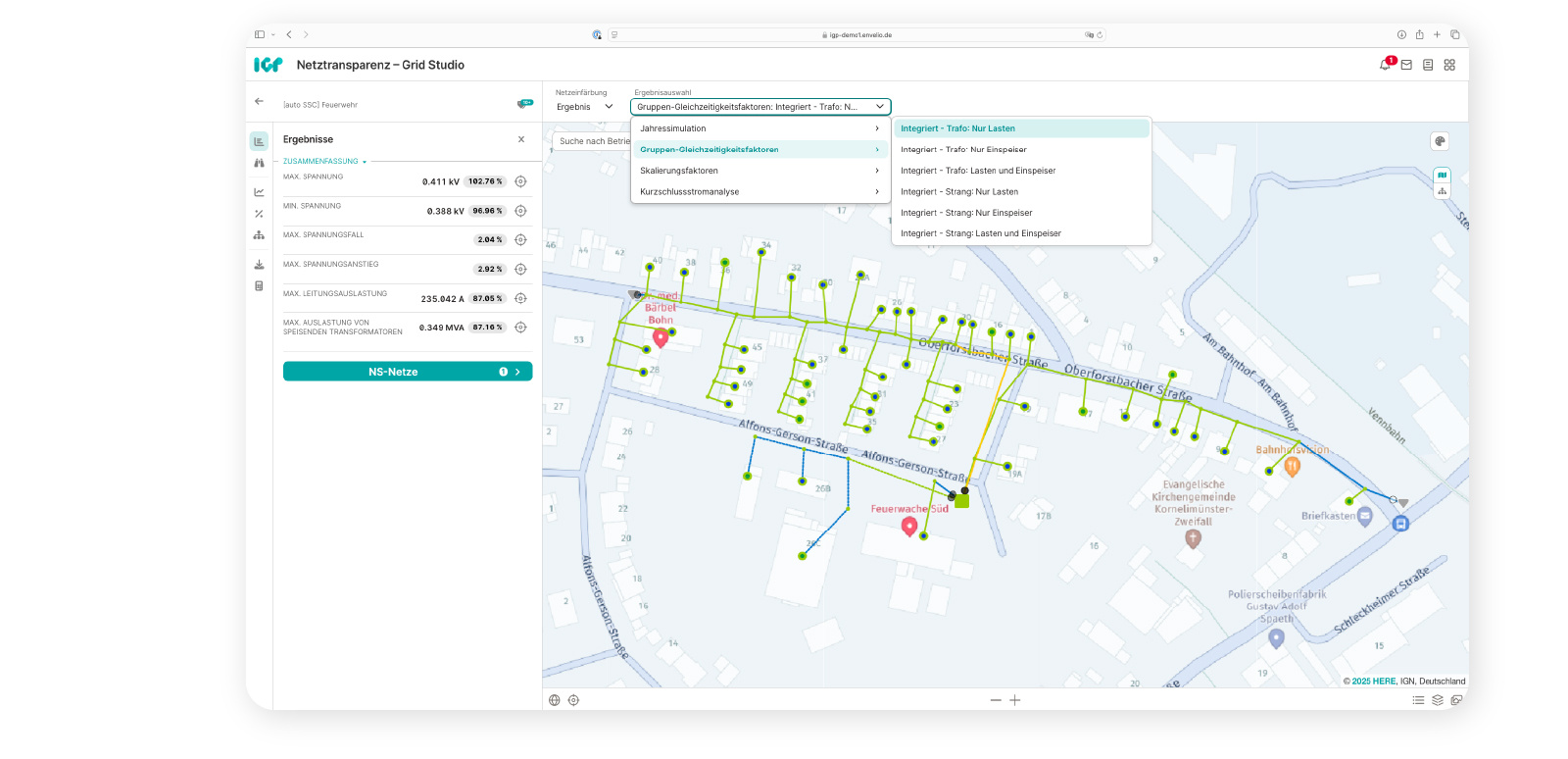

Ein zentrales Element statischer Berechnungen ist der Einsatz sogenannter Gleichzeitigkeitsfaktoren. Diese werden genutzt, um den Berechnungsaufwand zu reduzieren – anstatt jede einzelne Einspeise- oder Lastsituation im Detail zu modellieren, fasst man Gruppen von Anlagen zusammen und nimmt an, dass nur ein bestimmter Anteil dieser Gruppe gleichzeitig aktiv ist. Dabei folgen Gleichzeitigkeitsfaktoren in der Regel mathematischen Zusammenhängen: Je größer die betrachtete Gruppe, desto geringer die angenommene Gleichzeitigkeit.

Ziel ist es dennoch, realistische Szenarien für das gleichzeitige Wirken mehrerer Erzeuger und Verbraucher zu modellieren. Allerdings stoßen Gleichzeitigkeitsfaktoren dabei zunehmend an ihre Grenzen – insbesondere, wenn es um die Kreuzkorrelationen dezentraler Anlagen oder das veränderte Lastverhalten durch Eigenverbrauch, dynamische Stromtarife oder flexible Ladeverhalten geht. Diese Faktoren lassen sich mit klassischen Gleichzeitigkeitsfaktoren nur unzureichend erfassen.

Daher wächst der Bedarf, zusätzlich zeitliche Verläufe in die Netzbewertung einzubeziehen – sei es durch vollständige Zeitreihensimulationen, mehrere repräsentative Betriebspunkte oder die Betrachtung ganzer Tagesverläufe. Nur so lassen sich zunehmend komplexe Netzszenarien zuverlässig bewerten und sichere Betriebszustände garantieren.

.svg)